7月至8月,外国语学院“泺源星火”耀青春实践团开展红色文化传承主题暑期社会实践。在指导教师的带领下,实践团走进渤海第一哨纪念馆(岔尖边防派出所)及济南战役纪念馆、中共山东早期历史纪念馆、济南四五党性教育基地,以“追光·溯源—聚光·深掘—发光·践行”三阶段模式,探寻红色基因的时代密码。

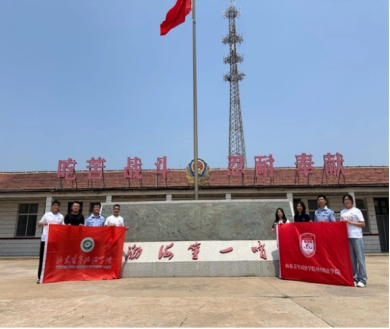

追光·溯源:在足迹中触摸红色温度。实践首站,团队在岔尖边防派出所民警引领下探访渤海第一哨纪念馆。服务大厅里,近十年的群众求助登记本密密麻麻,字里行间透着“为民服务”的初心;实物展厅中,边防官兵穿过的补丁大衣、磨亮的巡逻胶鞋,无言诠释着艰苦朴素的作风;值班宿舍里,叠成“豆腐块”的被子,让成员直观感受到纪律意识如何融入日常。泛黄的老照片还原着这片荒滩的过往——“风吹盐粒打人脸,潮涨烂泥没脚踝”,可一代代官兵仍在此坚守,台风天加固堤坝、寒潮中值守一线,他们的故事让团队成员读懂了“坚守”的分量。

来到济南,红色足迹继续延伸。济南战役纪念馆的“攻城实景复原区”里,成员们通过文物史料与多媒体沙盘,重温解放战争战略决战序幕,在“城墙爆破”场景中体悟“敢打硬仗、敢于胜利”的精神;中共山东早期历史纪念馆内,师生共同研读王尽美、邓恩铭手稿,梳理“齐鲁星火”从初燃到燎原的脉络;济南四五党性教育基地中,面对烈士遗书展墙,团队以“缅怀英烈·重温誓词”仪式,将“忠诚信仰”深植心间。

聚光·深掘:以青春视角解码红色基因。实践中期,团队将两地史料交叉分析,筛选出4个具青年共鸣的典型案例:从“补丁大衣里的朴素”到“便民登记本上的初心”,从“济南第一团”的攻坚到邓恩铭的狱中斗争,形成“故事原型—精神内核—当代启示”分析图谱。

团队深知,红色精神从不是抽象概念。他们尝试用青春语言解读:将边防官兵的坚守改编成情景故事,把革命先辈的手稿翻译成多语种片段,让“艰苦朴素”“忠诚信仰”等精神特质,通过同龄人易懂的方式传播。

发光·践行:让红色传承落地生根。实践的终点,是“做在经常”的起点。团队结合调研提出“外语+红色宣讲”“实践+志愿服务”融合建议;组建“多语种宣讲队”,为来济友人翻译场馆介绍,助推红色声音跨越语言界限。

“我们追的不只是历史足迹,更是代代相传的精神火炬。”此次实践中,“泺源星火”实践团以青年学生担当,助力“艰苦坚守、为民服务、敢打必胜”的红色精神从史料走向生活。正如成员们所言:“追光路上,我们终会成为新的星火。”